شهدت العاصمة الصينية بكين حدثين متزامنين يوم الجمعة الماضي الموافق 10 آذار/مارس 2023، كلاهما على جانب كبير من الأهمية. الحدث الأول ذو طبيعة داخلية بحتة، يتعلّق بإعادة انتخاب شي جين بينغ رئيساً لجمهورية الصين الشعبية لفترة ولاية ثالثة مدتها 5 سنوات، والآخر ذو طبيعة خارجية بحتة، ويتعلق بالرعاية الصينية لعودة العلاقات الدبلوماسية بين كل من السعودية وإيران.

شهدت العاصمة الصينية بكين حدثين متزامنين يوم الجمعة الماضي الموافق 10 آذار/مارس 2023، كلاهما على جانب كبير من الأهمية. الحدث الأول ذو طبيعة داخلية بحتة، يتعلّق بإعادة انتخاب شي جين بينغ رئيساً لجمهورية الصين الشعبية لفترة ولاية ثالثة مدتها 5 سنوات، والآخر ذو طبيعة خارجية بحتة، ويتعلق بالرعاية الصينية لعودة العلاقات الدبلوماسية بين كل من السعودية وإيران.

وبينما لم يشكّل الحدث الأول مفاجأة من أي نوع، نظراً إلى أن إعادة انتخاب شي كانت أمراً متوقّعاً منذ إقرار التعديلات الدستورية في الخريف الماضي، فقد شكّل الحدث الثاني مفاجأة من العيار الثقيل، وخصوصاً أن الصين الشعبية لم يعرف عنها من قبل اهتمام يذكر بالقيام بأدوار سياسية من هذا النوع، فقد رسّخت صورتها كدولة مهتمة أكثر بإدارة العلاقات الاقتصادية والتجارية مع العالم الخارجي، وحريصة على عدم التدخّل في الشؤون الداخلية للدول، والنأي بنفسها بعيداً عن الصراعات والأزمات السياسية الدولية التي ينبغي لجميع الدول حلّها بالوسائل السلمية.

تَزامُن الحدثين معاً يبدو للوهلة الأولى مجرد مصادفة، غير أنه يشير في واقع الأمر إلى وجود علاقة ارتباطية بينهما توحي بأن الولاية الثالثة لشي جين بينغ ستكون مختلفة عمّا سبقتها، وتبعث برسالة ضمنية للعالم مفادها أن مرحلة بناء القوة الذاتية اكتملت، وأن الصين في طريقها إلى التحوّل منذ الآن فصاعداً إلى قوة عظمى قادرة على قيادة النظام العالمي برؤية مبتكرة وبفهم مختلف للعلاقات الدولية.

يُعرف عن الدبلوماسية الصينية اتسامها بالهدوء والبعد عن الصخب الإعلامي، لكن ذلك لا يعني أبداً أنها لا تعرف ما تريد ولا تتابع بدقة ما يجري من تحوّلات في الساحة الدولية، لأن العكس هو الصحيح تماماً.

ولأنّ الصين تدرك يقيناً أن الولايات المتحدة ترى فيها منافساً خطراً ينبغي تضييق الخناق عليه ومحاصرته في الساحة الدولية، فقد كان من الطبيعي أن تتحسّب للمواجهة الكبرى، وأن تستعدّ لها، بالعمل على بلورة خارطة طريق تمكّنها من الإفلات من الحصار الذي يراد فرضه عليها ومتابعة ما يجري من تحوّلات في المناطق الحساسة من العالم، وفي مقدمتها منطقة الخليج التي تستورد منها معظم احتياجاتها من النفط، فضلاً عن أهميتها الحيوية في إنجاح مبادرة "الحزام والطريق".

صحيح أنّها وجدت في إيران، ومنذ فترة ليست قصيرة، حليفاً طبيعياً وشريكاً استراتيجياً، ما يفسّر حجم الاستثمارات الضخمة التي قرّرت ضخها في البنية التحتية الإيرانية خلال السنوات الخمس والعشرين المقبلة، والتي تبلغ 400 مليار دولار، إلا أنها لم تغفل السعودية أبداً، ونجحت في تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية معها في الوقت الذي راحت تتابع ما يجري في ساحتها السياسية باهتمام، وخصوصاً في ظل التدهور الواضح في علاقاتها بإدارة بايدن.

في آذار/مارس 2022، قامت المسيّرات التابعة لجماعة "أنصار الله" في اليمن بضرب منشآت "أرامكو"، ما أدى إلى توقّف نصف إنتاج النفط السعودي، من دون أن تحرّك إدارة بايدن ساكناً، ما أثار استياء كبيراً لدى السلطات السعودية ودفعها إلى العمل على تنويع شراكاتها الاستراتيجية، وهو ما يفسّر دعمها قرار "أوبك +" بخفض إنتاج النفط بمقدار 2 مليون برميل في تشرين الأول/أكتوبر، وحفاوتها الكبيرة بالرئيس الصيني أثناء زيارته لها في كانون الأول/ديسمبر.

وفي تقديري، ليس من المستبعد أن تكون السعودية، التي كانت قد قرّرت فتح باب الاتصالات الأمنية مع إيران عبر البوابة العراقية أولاً، ثم عبر البوابة العمانية بعد ذلك، قد طلبت من الصين آنذاك رعاية المفاوضات الإيرانية السعودية في مرحلتها النهائية، حرصاً على إضفاء بعد جيوسياسي عليها، وهو ما رحّبت به الصين أيما ترحيب، وتمّ بالفعل في سرية وهدوء تامّين.

لقد اكتشف العالم في ذهول، ولكن بعد صدور البيان الثلاثي المشترك في بكين يوم الجمعة الماضي، وليس قبل ذلك، أن الرئيس الصيني كان قد وجّه دعوة رسمية إلى كل من إيران والسعودية لإرسال وفود لاستكمال المفاوضات الجارية بينهما في بكين، وهو ما تمت الاستجابة له على الفور.

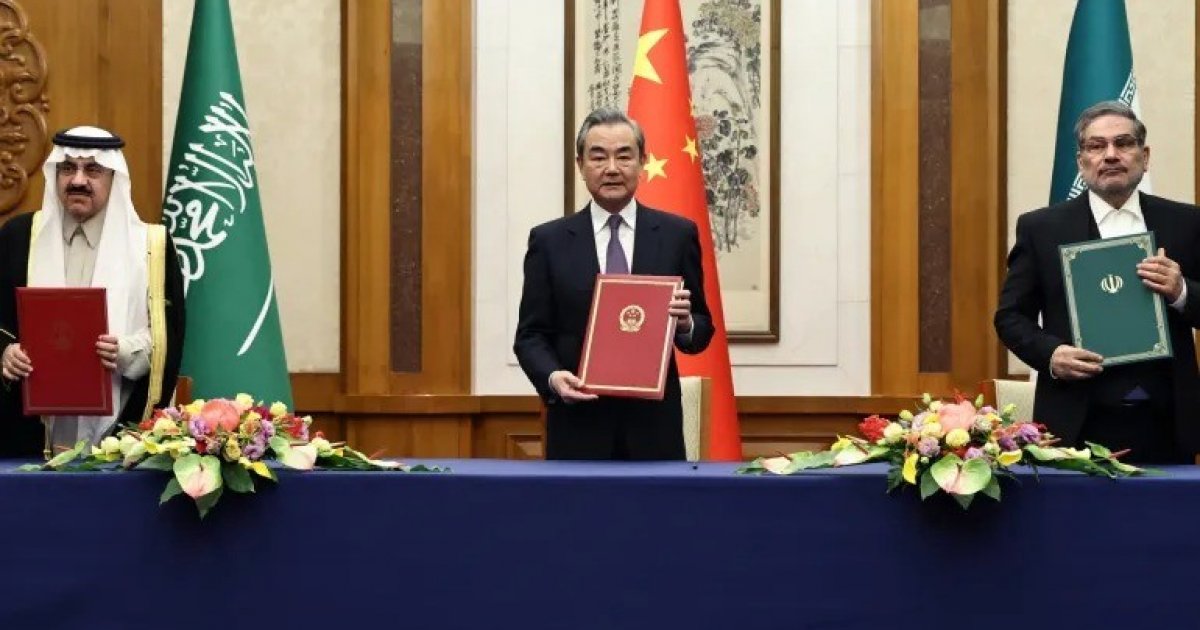

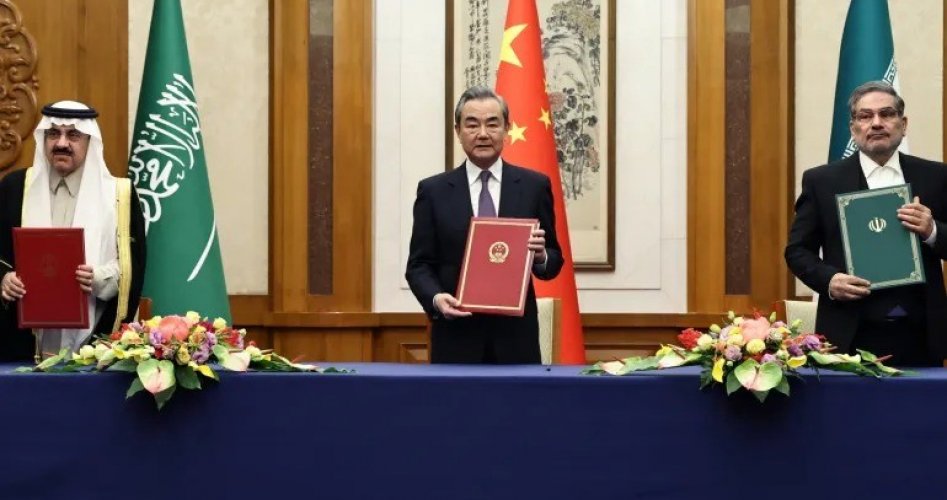

قامت إيران بإرسال وفد برئاسة الأدميرال علي شمخاني، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي، وقامت السعودية بإرسال وفد برئاسة الوزير مساعد بن محمد العيبان؛ وزيـر الـدولـة ومستشار الأمن الوطني. اجتمع الوفدان تحت رعاية وفد صيني تمّ تشكيله برئاسة وانغ يي، عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي الصيني ومدير مكتب الشؤون الخارجية في لجنته المركزية، وذلك خلال الفترة الممتدة بين 6 و10 آذار/مارس الحالي.

وصدر في نهاية المفاوضات التي جرت بين الوفود الثلاثة بيان موقّع من رؤسائها، جاء فيه: "تم توصّل المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى اتفاق يتضمّن الموافقة على استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما وإعادة فتح سفارتيهما وممثّلياتهما خلال مدة أقصاها شهران"، وهو يتضمّن كذلك تأكيدهما احترام سيادة الدول وعدم التدخّل في شؤونها الداخلية.

واتفقا على أن يعقد وزيرا الخارجية في البلدين اجتماعاً لتفعيل ذلك وترتيب تبادل السفراء ومناقشة سبل تعزيز العلاقات بينهما، كما اتفقا على تفعيل اتفاقية التعاون الأمني بينهما، الموقّعة في 22/1/ 1422هـ الموافق 17/ 4/ 2001م، والاتفاقية العامة للتعاون في مجال الاقتصاد والتجارة والاستثمار والتقنية والعلوم والثقافة والرياضة والشباب، الموقّعة بتاريخ 2 /2/ 1419هـ الموافق 27/ 5/ 1998م.

وبهذا، تكون الصين قد تمكّنت من تسديد هدف بديع في المرمى الأميركي، وفتحت لنفسها طريقاً واسعاً لزيادة نفوذها السياسي، ليس في منطقة الخليج الغنية بالنفط فحسب، ولكن في عموم منطقة الشرق الأوسط أيضاً.

لكل من إيران والسعودية، بل والعالم العربي ككل، مصلحة واضحة في إبرام وتنفيذ هذا الاتفاق الذي يتوقّع أن يسهم في احتواء العديد من الأزمات المشتعلة في إقليم يشكّل ساحة للتنافس والصراع على النفوذ من جانب القوى الطامحة إلى الهيمنة على النظام الدولي.

بالنسبة إلى إيران، يتوقّع أن يؤدي هذا الاتفاق إلى تقوية موقفها التفاوضي في الملف النووي، ويحدّ من اندفاع الدول الخليجية نحو التطبيع مع "إسرائيل" والمشاركة في أي ترتيبات أمنية موجّهة ضدها، ما قد يؤدي بدوره إلى إبعاد "إسرائيل" عن حدودها وعرقلة مساعيها الرامية إلى القيام بعمليات تخريبية في الداخل الإيراني.

على صعيد آخر، يتوقّع أن يؤدي إبرام هذا الاتفاق إلى ابتعاد السعودية أكثر عن الدوران في فلك السياسة الأميركية الرامية إلى إحكام الحصار على إيران. كما يتوقع أن تؤدي عودة العلاقات الدبلوماسية إلى تسهيل البحث عن حلول للقضايا والأزمات العالقة بين البلدين، وخصوصاً ما يتعلق منها بملف الحرب في اليمن، الذي يرى العديد من المراقبين أنه قد يشهد تطورات مثيرة حتى قبل انتهاء مهلة الشهرين المحددة لاستكمال الإجراءات الخاصة بعودة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

أما العالم العربي والمنطقة ككل، فيتوقّع أن تؤدي عودة العلاقات الدبلوماسية بين إيران والسعودية إلى فتح الطريق نحو تسوية العديد من الأزمات الأخرى المشتعلة في المنطقة في الساحات السورية والعراقية واللبنانية وغيرها، ما يساعد على عودة المنطقة تدريجياً إلى حالتها الطبيعية التي قد تساعدها على البحث عن حلول لأزمات التنمية المستعصية وإخماد الفتن الناجمة عن الصراعات والحروب الطائفية وإعادة بناء ما دمّرته الحروب الأهلية والإقليمية.

"إسرائيل" هي الجهة الوحيدة في المنطقة التي شعرت بصدمة حقيقية عقب الإعلان عن التوصل إلى اتفاق سعودي إيراني برعاية صينية؛ فمن شأن هذا الاتفاق أن يقطع عليها طريق استغلال الخلافات الطائفية في المنطقة، وخصوصاً بين الشيعة والسنة، ويجعل مهمتها في إقناع الدول العربية بالخطر الإيراني "المشترك" أمراً أكثر صعوبة، ما سيساعد على عودة الاهتمام العربي بالقضية الفلسطينية وتسليط الضوء من جديد على الجرائم البشعة التي ترتكبها "إسرائيل" ضد الشعب الفلسطيني، وربما وضع حد للهرولة العربية نحو تطبيع العلاقات معها.

ومن المعروف أن نتنياهو كان يراهن كثيراً على التطبيع مع السعودية، باعتباره الأداة التي ستضمن تخلي الدول العربية نهائياً عن المبادرة التي تبنّتها قمة بيروت العربية عام 2002، ومنح نتنياهو ضوءاً أخضر لتصفية القضية الفلسطينية نهائياً.

لذا، لم يكن غريباً أن يكتب إيتمار آيخنر، المراسل الدبلوماسي لصحيفة "يديعوت أحرونوت"، واصفاً الاتفاق الذي تمّ بين السعودية وإيران بوساطة صينية بأنه "يعدّ تعبيراً عن عدم الثقة في القيادة الأميركية، أولاً وقبل كل شيء، وكذلك يعدّ تعبيراً عن عدم الثقة برؤية رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي كان حتى صباح يوم إعلان الاتفاق يتحدّث عن مشروع خط سكة حديد يربط بين السعودية وميناء حيفا"، قبل أن يضيف قائلاً: "من الناحية العملية، يمكن النظر إلى القرار السعودي على أنه بصقة في وجه إسرائيل التي يجب أن تشعر بالقلق من احتمال أن يكون السعوديون قد توصّلوا إلى استنتاج مفاده عدم الوثوق بالخيار العسكري الإسرائيلي، وأن من الأفضل محاولة استرضاء الوحش الإيراني والتوصّل إلى تفاهم معه".

يبقى أن نتذكّر أن الطريق نحو تطبيع العلاقات بين السعودية وإيران، بعد قطيعة دامت 7 سنوات، لن يكون ممهداً أو مفروشاً بالورود، وخصوصاً أنه ليس من المستبعد أن تعمل "إسرائيل" على تخريبه بكل الوسائل المتاحة، لكنه الطريق الوحيد الذي يمكن أن يمنح المنطقة أملاً حقيقياً في مستقبل أفضل بعد طول معاناة.

* المفكر المصري عضو مجلس أمناء النهضة العربية (أرض)

** جميع الآراء المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي حياة واشنطن